目 次

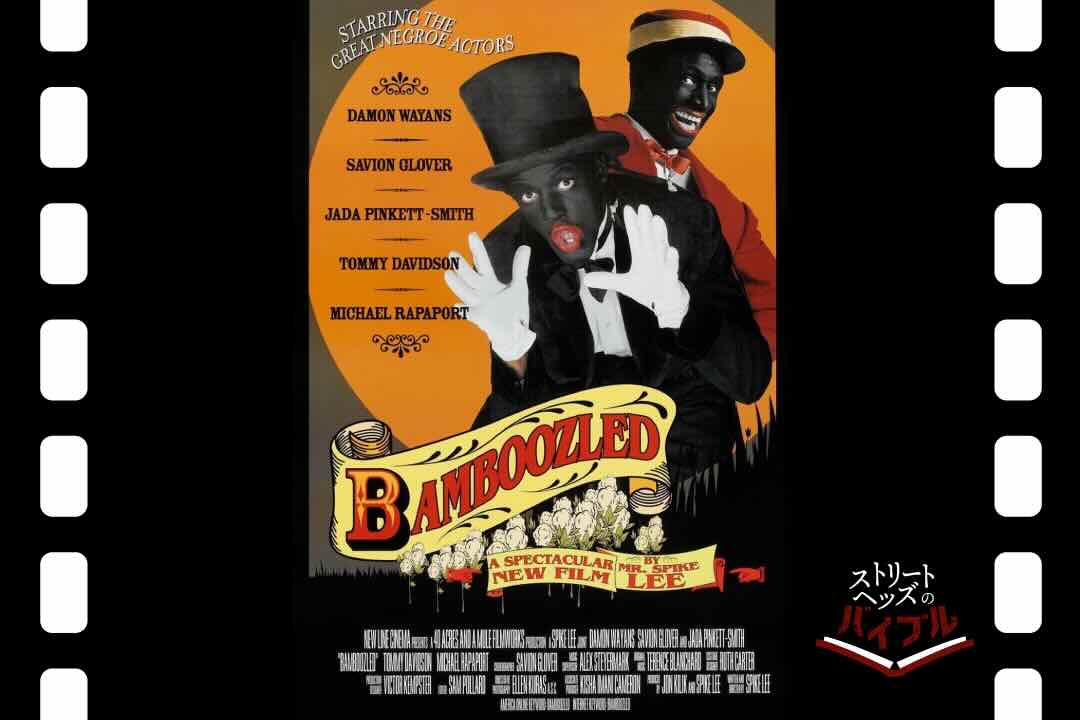

「ストリートヘッズのバイブル」では音楽や文化の知識を知ることができる映画や本を紹介していくよ!今回取り上げるのは、スパイク・リー監督の最大の過激作「Bamboozled (2000)」。

『Bamboozled』とはどんな映画?

”Bamboozled”とは「騙された、煙に巻かれた」という意味。アメリカのショー・ビジネス史上最大の汚点とされている”ミンストレル・ショー”をテーマにした作品だ。ミンストレル・ショーは19世紀のアメリカで生まれ、20世紀半ばまで続いた白人が顔を黒く塗って黒人を演じる劇のこと。白人が顔を黒く塗ることは”ブラック・フェイス”と呼ばれた。ショーの中では、黒人は無知で、ずるくて、間抜けな存在として描かれ、顔を黒く塗った白人たちが黒人を演じ、それを白人の観客が見るというものだった。あまりにも差別的なショーであり、現在では”ブラック・フェイス”自体タブーとされている。

「Bamboozled」はそんなミンストレル・ショーを現代のアメリカのTVで放映するという話。

主人公のドラクア(デーモン・ウェイアンズ)はニューヨークのTV局に勤めるエリート・プロデューサー。ある日、ドラクアは上司のダンウィット社長(マイケル・ラパポート)から面白い企画を作るように責められる。悩みに悩んだドラクアが思いついたのは、なんとTVでミンストレル・ショーを放送するというとんでもないアイディアだった。

①アメリカ・ショー・ビジネス史上最大の汚点“ミンストレル・ショー”

『Bamboozled』は、白人が顔を黒く塗って黒人を滑稽に演じる“ミンストレル・ショー”という、アメリカ史上最も差別的なショーを取り上げた作品。“ミンストレル・ショー”は黒人差別に関する様々なものの中でも最も残酷で、最も下劣な差別行為だ。

黒人以外の人種が顔を黒く塗る“ブラックフェイス”は現在、アメリカにおいて最大のタブーとされているが、実は他国では今だに行われることがある。それは日本も例外ではない。無論、それは絶対に許されない行為。アメリカにおける黒人奴隷制、そしてミンストレル・ショーの歴史、その扱いを認識すべきなのだが、『Bamboozled』はミンストレル・ショーをアメリカのTVで放映するというとんでもない設定でストーリーが展開する。それがどんな結末をもたらすのか。演者、そして観客を巻き込んだ、スパイク・リーにしかできない問題提起がこの映画には込められている。

②アテンション・エコノミーの残酷さ

『Bamboozled』の物語の軸は、“視聴率のためなら何でもやる”テレビ業界。主人公のTVプロデューサー、ドラクアが視聴率のためにタブーである現代版ミンストレル・ショーを企画するという展開自体はいわゆる”炎上するものが数字がとれて、儲かる”という90年代〜2000年代当時のテレビ業界の風潮を痛烈に皮肉ったテーマなのだが、この風潮は現在、インターネットでさらに加速しているよね。それがアテンション・エコノミー(情報の優劣よりも「人々の関心・注目」こそが経済的価値)という考え方だ。「炎上しても再生数がとれて、収入が入ってくればいい。そのためには人を傷つけても構わない」という発想から、日々他人を差別する投稿や平気で人を傷つける投稿がネット上には溢れかえっている。約20年前に制作された映画でありながら、現代におけるアテンション・エコノミーの残酷さを如実に表している映画でもあるんだ。

③ Mos Def(Yasiin Bey)らが参加するサウンドトラック

「Bamboozled」で度々流れる挿入歌であり、Mos Def(現在、Yasiin Bey)やMC Serchら組んだユニット「Mau Maus」 の1曲「Blak Iz Blak」を紹介。

Yo, you fucked up in the game now.

It’s Big Black, Mr. Chairman of the Mau Mau.

I hear the world in all-black surround sound. Barricaded so you can’t move around now. Doin this for my clan that ain’t around now. Buried six feet deep beneath the ground now.YO,お前なら既に終わってる。

ビック・ブラックの登場さ。マウ・マウ・クルーのリーダーだ。

世界はブラック・サウンドに包まれているぜ。

バリケードで塞がれて、お前は動くことすらできやしねぇよ。

今はこの場にいない仲間達のためにやってんだよ。

6フィート下に埋まってる仲間達のためにな。

トップバッターでかましているMos Defのバース。「6フィート下に埋まってる仲間達のためにやっている」Mos DefのHip Hopメンタリティを象徴するリリックだ。アフリカからアメリカに連れて来られ、奴隷として過酷な労働を強いられ、人としての尊厳を与えられずに亡くなっていった多くの黒人達。奴隷制廃止後も、公民権運動の時代から現代に至るまで、黒人は不当に差別されて続けて来た。アメリカ社会の中で勇敢に戦い、生き抜いた同胞達のためにMos Defはラップしているんだ。

④商品としての“ブラック・カルチャー”

現在、ヒップホップはアメリカを代表する産業となり、世界に大きく広がっている。

日本においてもラップミュージックは幾度かの流行を経て、ヒットチャートにラップが見られるようになったし、音楽ジャンルの一つとして定着してきた感じだよね。でも僕たちはそのルーツを知っているのだろうか。ヒップホップという文化がこれまでどういった経緯で出来上がってきたもので、USのラッパーたちが何を歌ってきたのか知っているのだろうか。ラップミュージックを聴き、ヒップホップ的なファッションに身を包んだ僕たちはただの一時的な商品としてその文化を“消費”しているのか、それとも本当にそこに敬意を持って接することができているのか。『Bamboozled』を観ることは僕たちのブラック・カルチャー、そしてヒップホップカルチャーへの向き合い方を考えることにつながるはずだ。

⑤「Bamboozled」というタイトルに込められた思い

スパイク・リーの制作会社は「40 Acres and a Mule(40エイカーとラバ1頭)」という名前だ。実はこれ、南北戦争の際に、北軍が黒人たちに約束した「戦争後に40エーカーの土地とラバ一頭を与える」という約束のこと。しかしこの約束は結局守られることはなく、黒人たちに土地は与えられることはなかった。つまり南北戦争で命をかけて戦った黒人の方達は “bamboozled(騙された)”んだ。ヒップホップ、そしてラップミュージックはそうやってbamboozledされ続け、数百年に渡って搾取され続けてきた黒人の方が中心となった作り上げた文化だ。では搾取とは何か?文化への向き合い方とは何か?もしかしたら答えはないかもしれないその問題に対して、スパイク・リーなりの痛烈なまでのメッセージを込めて発信したのがこの映画なんだ。

画像出典元:ワーナーブラザーズ