ヒップホップ好きのスポーツ選手や文化人のキャリアについて全4回に渡ってインタビューしていく「あの人も実はヒップホップ」。今月は昨年初の著書『はじめての近現代短歌史』をリリースされた、歌人で文芸評論家の髙良真実(たから・まみ)さんにお話をお伺いしました。 Vol.4では、卒業後の会社員生活、著書の出版、そして沖縄ラップや短歌とヒップホップの共通点について語っていただきました。

前回の記事はこちら→ 歌人・髙良真実。どん底の東京生活で唾奇が与えてくれた希望と共感

大学卒業後の会社員生活と体調不良、

そして『はじめての近現代短歌史』リリースへ

レペゼン:

大学卒業後はどういった会社に勤められたんですか?

髙良真実:

ガス会社のコールセンターです。ただ入社してすぐ祖母が亡くなりまして。1年目だったので忌引きが取れず、出勤せざるをえなかったのですが、その頃からだんだん胃が痛くなり、2023年の年明けから本格的に体調を崩して休職しました。ちょうどそのタイミングで、私が学生時代に出していた勉強会の資料を見た出版社の編集の方が「本出しませんか?」って話をくれて。

レペゼン:

なるほど。それで出版に繋がっていくんですね。

髙良真実:

そうなんです。その後仕事に復帰し、執筆活動を同時並行で進めていくのですが、平日は退勤してから24時くらいまで執筆、土日は図書館に篭りっぱなしという生活と仕事の繁忙期と重なったこともあり、また体を壊してしまいました。それで再度傷病手当をもらいながら仕事を休んで、手当が続く期間内で書き上げて出版まで持っていきました。で、ありがたいことに『はじめての近現代短歌史』が良い感じで売れて。そこから仕事も辞め、印税と原稿料とで暮らしています。

レペゼン:

なんかラッパーがファーストアルバムが売れて仕事辞めたみたいなエピソードですね。イケてます。そんな時期に聴いていたラップソングはありますか?

沖縄ラップのアンビバレンス

髙良真実:

SugLawd Familiar, CHICO CARLITO, Awich『LONGINESS REMIX』ですね。「現状に満足して威張ってんの?俺ら発展途上 でもかっけえぞ」っていうバースに心を掴まれました。まだ完成されてなくて大丈夫だし、前のめりに成果を発表していけたらなんとかなるんじゃないかと、勢いづくような気持ちになれましたね。

【 SugLawd Familiar, CHICO CARLITO, Awich – LONGINESS REMIX 】

レペゼン:

良いですね。「沖縄」というテーマで、もう少し深堀りさせてください。

現在の沖縄のラップミュージックは高良さんの目にはどう写っているんですか?

髙良真実:

これはなかなか難しいのですが、まず沖縄について語る時というのは、コンシャスにならざるを得ないと思っているんです。「沖縄」と言った時点で他とは違うフッド性が出てくる。方言を使うだけで「沖縄らしさが出ているね」と言われることもあるかもしれない。ただ沖縄出身の人間がそういう表現を見聞きすると「こいつ内地に媚びてるな」って思ったりもします。そこが「沖縄」を“レペゼン”する上で難しいところかなと。

レペゼン:

なるほど。

具体的にそう思う部分は方言以外にありますか?

髙良真実:

例えば沖縄のアーティストがMVなどで着用する「琉装」というものがあります。かつて琉球王国時代に着用されていた衣服の一つなのですが、あれって沖縄の上流階級の衣装だと思うんですね。ああいうのを切り取ることで、沖縄の異国性やリゾート感、あるいはエキゾチシズムだけを利用しているなと思って。沖縄の暗い部分には触れていないと思うんです。

レペゼン:

沖縄が抱える問題を発信できていないんじゃないかと?

髙良真実:

そうですね、なのでもちろんラップはすごくかっこいいのですが、一方で「もっとコンシャスであれよ」と思います。コンシャスネスとメロディラインを両立させないと、いつまでも沖縄のラップって舐められっぱなしじゃないかなと。適当にエキゾチシズムをまぶしておけば、アジア性みたいなもので広く聞いてもらえるというのは甘いんじゃないのかなって。少し辛辣な言い方ではありますが。

レペゼン:

なるほど。非常に興味深いです。

短歌とラップの共通点

レペゼン:

今日は短歌とヒップホップの親和性の話が何度か出ました。改めて両者の共通点を挙げて、ヒップホップのリスナーにも短歌を勧めるとするとどういった点がありますか?

髙良真実:

最近出版された韻踏み夫さんこと中村拓哉さんの『日本語ラップ 繰り返し首を縦に振ること』(書肆侃侃房)でも書かれているんですが、“反復”が大きな共通点かと思います。短歌は“五・七・五・七・七”の中の「七・七」が繰り返しですが、その繰り返し部分は短歌の大きな魅力の一つです。ラップもライミングが最も重要な要素ですよね。

レペゼン:

確かに。

髙良真実:

なのでラップと短歌の共通点ってやっぱり言葉、音を繰り返す、反復することとにあると思うんです。韻踏み夫さんも「反復と肯定がラップの特徴だ」とおっしゃっていますが、それはそのまま短歌にも当てはまるんじゃないかと。そしてその言葉の反復から生まれる抒情性もラップと短歌の大きな共通点だと思います。

レペゼン:

おっしゃる通りですね。

最後に歌人としての今後取り組んでいきたい活動、そして告知があれば教えてください。

髙良真実:

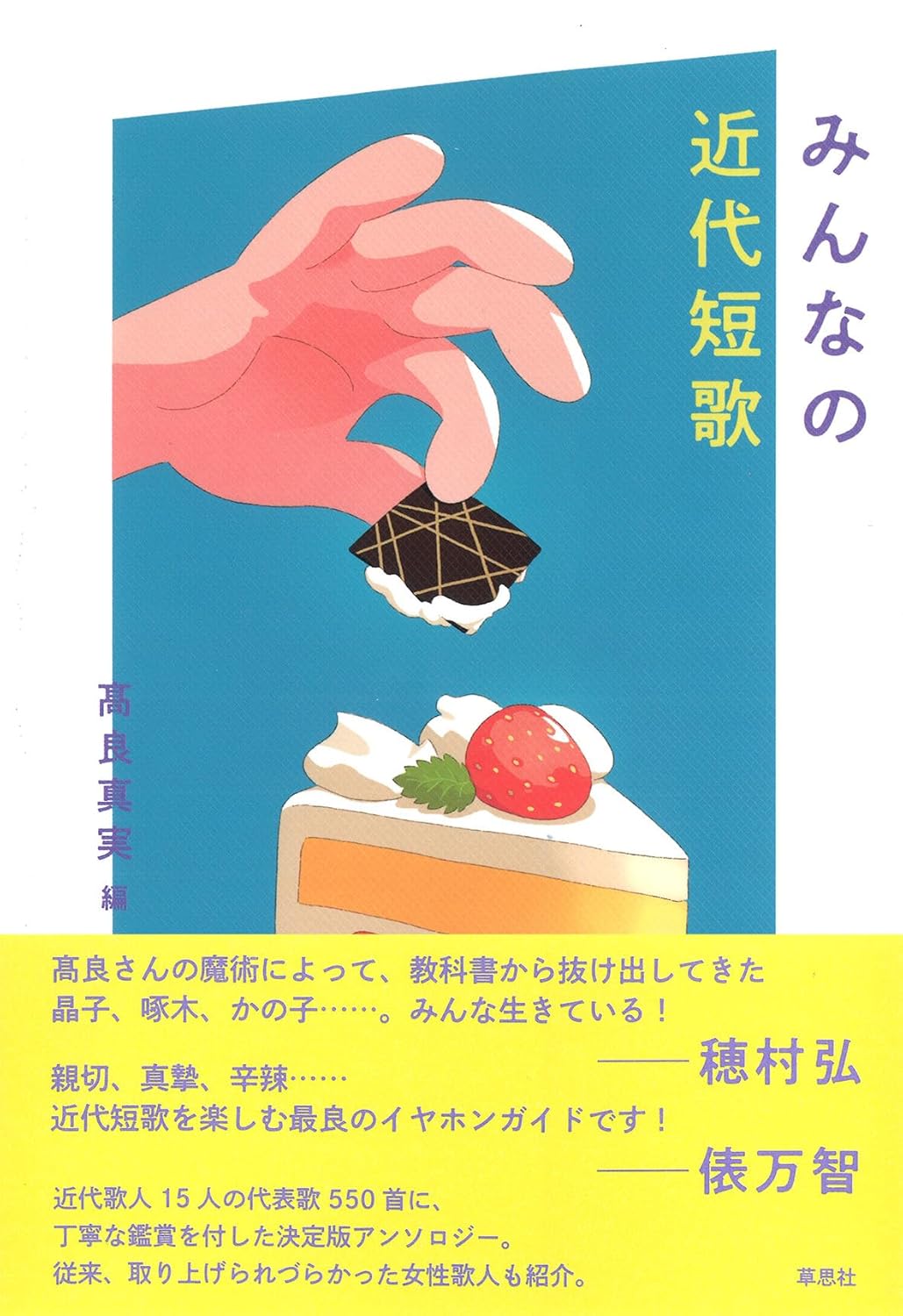

先日、私の二作目となる著書『みんなの近代短歌』(草思社)がリリースされまして。これを機に、教科書に出てくる歌人の強烈な個性に触れてほしいなと思っています。

【みんなの近代短歌】

レペゼン:

おぉ!おめでとうございます!早速読んでみます!

髙良真実:

ありがとうございます。本当に近現代の短歌ってとても面白いんですよ。様子がおかしい変人が多いですし。「こんなに短い文にこんなにたくさんの情報を詰め込めるのか」と驚きに溢れた文学なので、ラップソングのリリックを考察したりしてる人はぜひ短歌も聞いて言葉の気持ち良さに触れてほしいです。ヒップホップを聞いている層に短歌を聞いてほしいですし、短歌を読んでいる層にもヒップホップを聞いてほしいですね。

レペゼン:

この機会に短歌もチェックしていきたいと思います。

改めてこの度はお忙しい中お時間頂き、ありがとうございました!

髙良真実:

ありがとうございました!