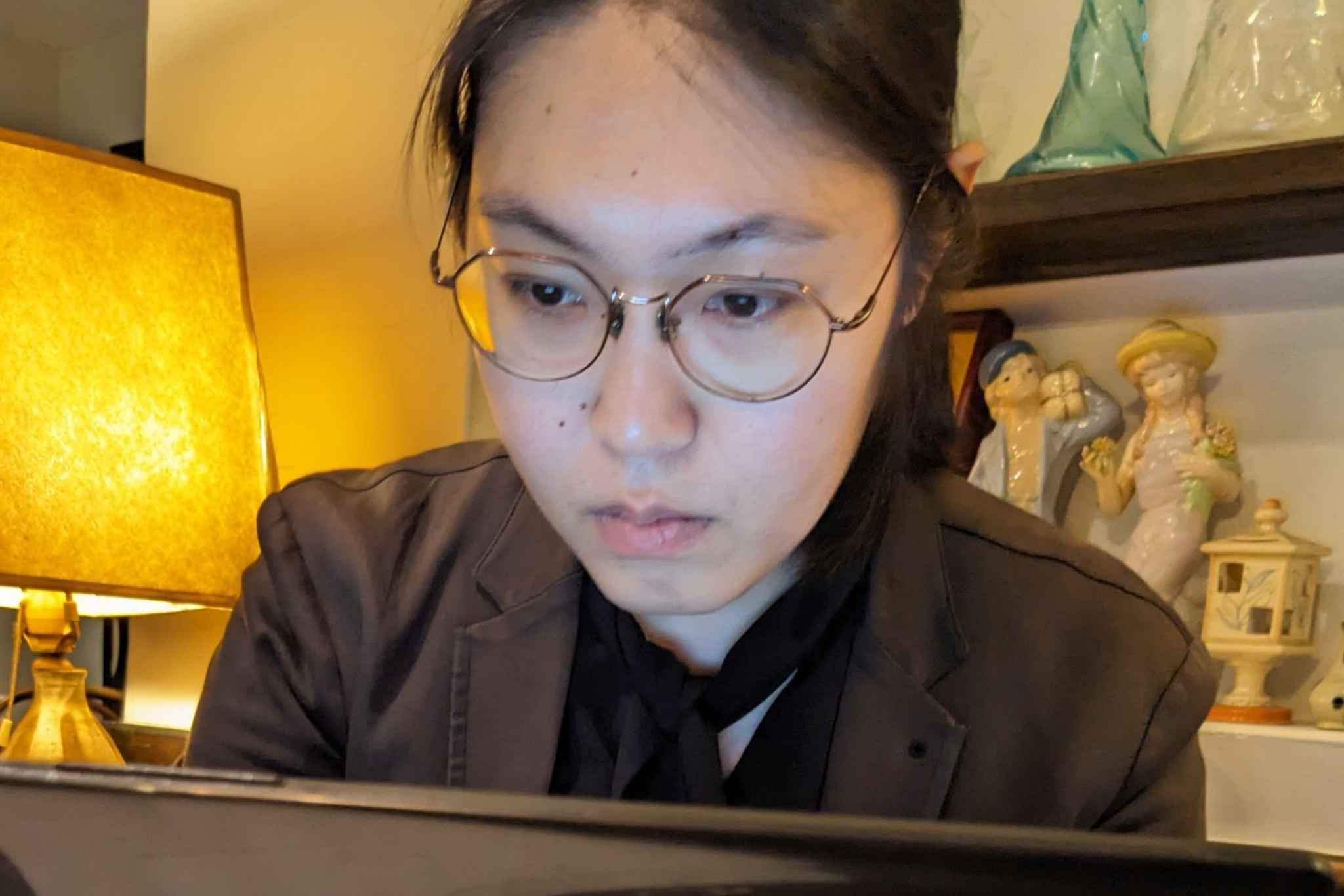

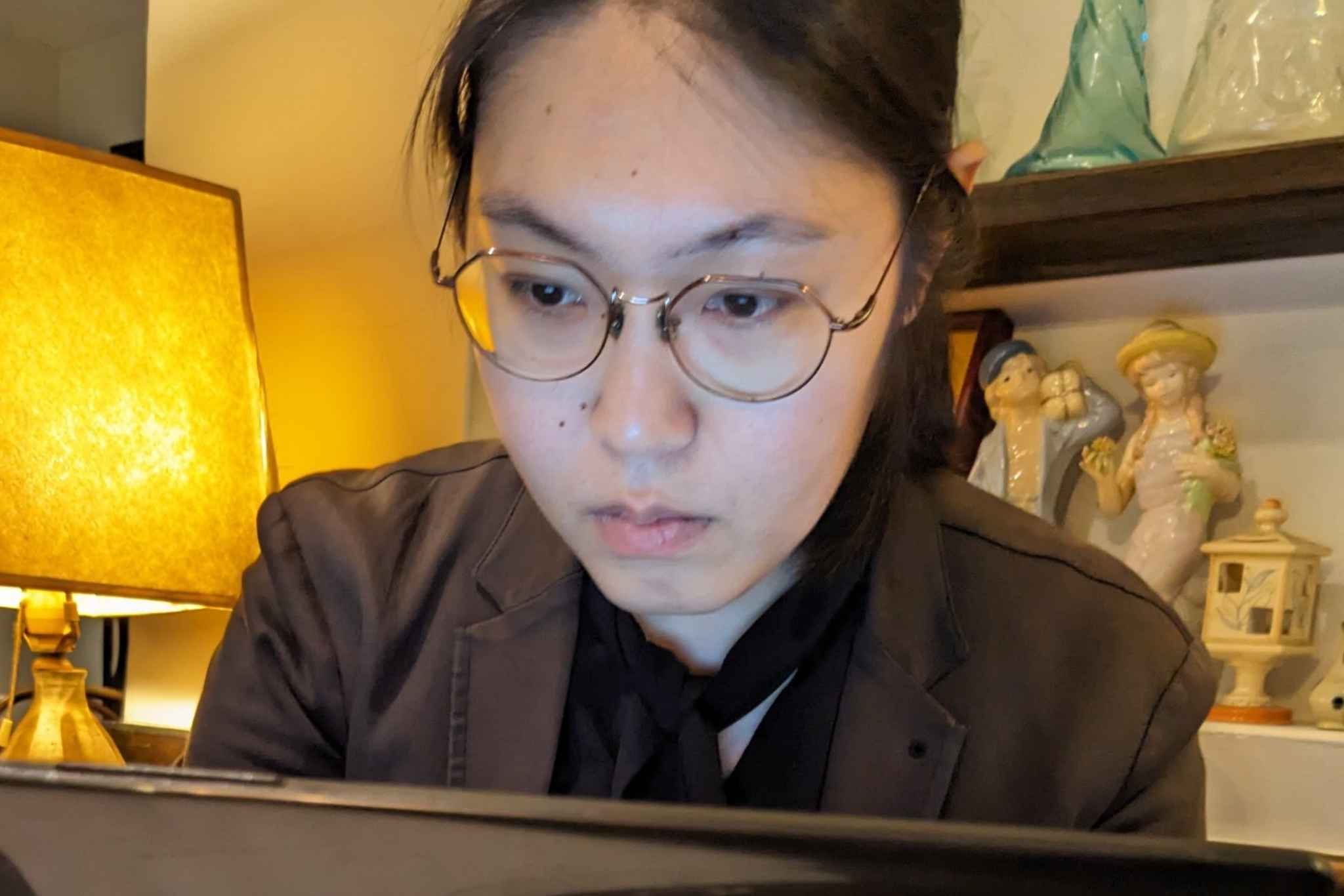

ヒップホップ好きのスポーツ選手や文化人のキャリアについて全4回に渡ってインタビューしていく「あの人も実はヒップホップ」。今月は昨年初の著書『はじめての近現代短歌史』をリリースされた、歌人で文芸評論家の髙良真実(たから・まみ)さんにお話をお伺いしました。Vol2.の今回は短歌との出会い、そして初めて聴いたラップソングについて話して頂きました。

前回の記事はこちら→ ヒップホップ好き歌人・髙良真実が語るDOPEな短歌の世界

勉強よりもファンタジーに夢中だった子供時代

レペゼン:

次に、故郷の沖縄に住んでいた頃についてもお聞きしたいと思います。

どんな幼少期を過ごされたんですか?

髙良真実:

子どもの頃は、お金がある時期とない時期を行ったり来たりしていた感じですね。

もともと母子家庭で、幼少期は母方の祖父母の家で育てられていたのですが、その時期は特にお金的に困ることはなかった記憶があります。ただ小学4年生の時、母親の再婚を機に祖父母の家を出て、首里のボロいアパートに引っ越すことになって。あれぐらいで貧乏って言って良いのかわからないのですが、その時期は「うちってお金がないんだな」って思うことが多かったです。ただ、あるとき父親が転職して、看護学校の教員になり、その後、塾の経営者になったりもして、その辺りからは経済的に安定していきましたね。

レペゼン:

多感な時期にそういった環境の変化を経験されたんですね。

ご家庭はどんな雰囲気だったのですか?

髙良真実:

父はかなり教育熱心な人で。私にはずっと「医学部に行け。沖縄で成功するには医学部しかない」と言っていました。

私もそう言われていたので、学生時代はとにかく勉強を頑張っていましたね。

レペゼン:

なるほど。

勉強はお好きだったんですか?

レペゼン:

好きではなかったかも…

幼い頃は平仮名の「あ」が書けなくて苦労したりもしましたし…

ただ文学は好きでした。小2年の時に児童文学、特にファンタジー小説にはまって図書館にこもるようになって。『デルトラ・クエスト』、『ハリー・ポッター』、『ダレン・シャン』とかを夢中で読んでいましたね。そのあと歴史小説も読むようになって、中学の頃は北方謙三をずっと読んでました。あれを読むと勉強した気持ちになれたので笑

レペゼン:

北方謙三良いですね!

短歌に出会ったのはいつ頃なんでしょうか?

平安のリリシスト・在原業平との出会い

髙良真実:

在原業平(ありわらの・なりひら)という平安時代の歌人との出会いが大きいです。

中学の頃、古典の授業が苦手で、国語の先生に相談しに行った時があるのですが、その時に先生から「伊勢物語を読みなさい」って言われて。それで素直に伊勢物語の注釈本を買って読んでみたら、在原業平がめちゃくちゃカッコ良いことを知ったんです。

レペゼン:

なんか在原業平って平安時代のモテ男?だったみたいなのを聞いたことがあるのですが、どういう部分がカッコ良いんですか?

髙良真実:

彼は超絶技巧の歌人なんです。例えば、和歌を構成する「五・七・五・七・七」の5つのフレーズのそれぞれの頭文字をとって1つの言葉にする「折句(おりく)」という技法があるんですが、業平はこれを即興で、しかもハイレベルにやってのけるんです。

レペゼン:

即興短歌ってことですか!?

全然イメージがつかないのですが、どんな感じでやるんですか?

髙良真実:

例えばある時、業平は「 “かきつばた” という五文字を句の頭に配置して歌を読め」って言われるんです。すると、彼はしばし考えたあと、

「唐衣 着つつなれにし つましあれば はるばる来ぬる 旅をしぞ思ふ」

という歌を読んだんですね。これがヤバいんですよ。

レペゼン:

ほぉ。どういう意味なんですか?

髙良真実:

一つずつ解説しますね。まず冒頭の「唐衣(からころも)」ですが、「これから服に関する事柄を言いますよ」という時に付けます。これは 枕詞(まくらことば)と呼ばれるもので、この言葉自体はたいした意味は持ちません。ヒップホップ的にいうとフリースタイルの前の”Yo Yo ”みたいなものです。

レペゼン:

笑

めっちゃおもろい笑

髙良真実:

そして「着つつなれにし・つましあれば・ はるばる来ぬる・旅をしぞ思ふ」と続くのですが、これは表面上は「身に着けている服が、くしゃくしゃになってしまった。衣服の襟元の褄(つま)を見ると、はるばる遠くまで来たものだとしみじみ思う」という内容です。でも実はもう一つ裏の意味が隠されていて。実は服の「褄(つま)」と、奥さんという意味の「妻」がダブルミーニングになっているんです。

レペゼン:

おぉ!!笑

髙良真実:

つまりこの歌は表面上は長旅の旅情を歌ったものなのですが、実は「長年慣れ親しんだ妻と離れて、はるばる旅をしてしまったことを思う」という妻への思いが隠されているんです。

これをお題である、『かきつばた』に合わせて、「(か)らころも・( き)つつなれにし (つ)ましあれば (は)るばる来ぬる (た)びをしぞ思ふ」と頭文字を使いながら即興で読むという瞬発力がすごいなって思って。

レペゼン:

お題に合わせて即興でヤバいフリースタイルをかまし、さらにそこにダブルミーニングを重ねてきたってわけですね。これはもう平安時代のR指定さんですね。半端ないスキルを感じます。そういったテクニカルな部分に触れて、短歌にはまっていくわけですね。

奈良時代の合コンは文学青年がモテモテ!?

髙良真実:

そうなんです。なのでもともとラップも、韻を踏むという技法に興味があって高校生ぐらいから熱心に聞き始めたのもありますね。

レペゼン:

なるほど。初めて聞いたラップソングって覚えてます?

髙良真実:

修学旅行の時に聞いたFlo Rida(フロー・ライダー)の「Whistle」かなと。

【Flo Rida – Whistle 】

レペゼン:

フロー・ライダー!懐かしいです!

なぜまたフロー・ライダーを?

髙良真実:

今考えると本当に失礼なのですが、私、もともとラップってダサいものだと思っていて。これは漫画『NARUTO』に出てくるキラー・ビーというラップ調の喋り方するキャラクターがいるのですが、そのインパクトが強くて、ラップに変な偏見ができちゃってたんです。だからそこまで聴いてなかったのですが、ある時、友人から「人生において音楽を聴かないのはもったいないから、一度これを聴いてみて」って言われてフロー・ライダー聴いてみたら、見事にはまりました笑

レペゼン:

良いですね。

どういったところに惹かれたんですか?

髙良真実:

「Whistle」はやっぱりフックがメロディアスなところですね。バースの部分も早口でカッコ良いですし。それ以降、人から勧められてどんどんラップの沼にハマっていき、本格的にヒップホップを聴き始めましたね。

レペゼン:

ちなみにフロー・ライダーのようなパーティ系のラッパーを歌人に例えるなら誰かいますか?

髙良真実:

難しいですね笑

ただ、奈良時代なんかは、複数人で集まって、恋の歌を声を張り上げて読んで、お互いに良いと思った人と付き合うという「歌垣(うたがき)」と呼ばれる風習もあったみたいです。

レペゼン:

めっちゃ良いですね笑

要はイケてるリリック作って、声が良ければ女の子と付き合えるってことですよね?

髙良真実:

まぁそうですね。

声が良い文学青年がモテる合コンです。

レペゼン:

何その世界線笑

僕も行きたいです笑

在原業平に惹かれ、短歌の世界に、そしてフロー・ライダーからラップの世界にのめり込んでいった髙良さん。次回は上京後の生活、そして歌人として駆け出し時代について聞いていくよ!お楽しみに!