これまでDJのキャリアについて色々とお話しを聞いてきたこのコーナーですが、そもそものDJの歴史、生い立ちのようなものを書いたことがなかったので分かりやすくご説明してみようと思います。どうしてDJという存在は生まれたのか?どう成長し現代まで受け継がれてきたのか?あまり気にすることもなかったという方が多いかと思いますが、DJ SHUNSUKEなりの解釈で、時代背景が分かりやすい映画などと併せつつ紹介していきます。

1970年代のニューヨーク〜すべてはブロンクスから始まった

1970年代のニューヨーク、特にブロンクス地区は決して豊かとは言えない状況でした。経済的に困窮し、治安も悪化していたこの地域で、若者たちは新しい音楽文化を生み出そうとしていました。映画「ドゥ・ザ・ライト・シング」(1989年)でスパイク・リーが描いたような、アフリカ系住民とヒスパニック系住民が混在するコミュニティが舞台となったのです。また、Netflixで配信された「ゲットダウン」も丁度このころの時代背景が描写された映画です。

この時代、パーティーといえばライブバンドが主流でした。しかし、バンドを雇うにはお金がかかります。そこで注目されたのが、レコードを使って音楽を流すという手法、そう、DJだったのです。

クール・ハーク〜”ブレイク”の発見がすべてを変えた

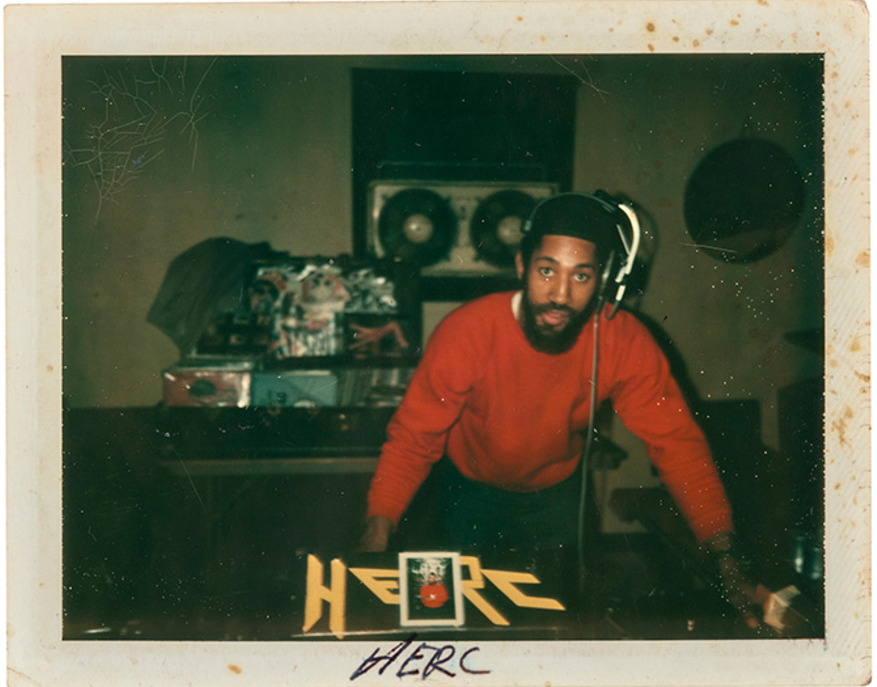

↑DJ Kool Herc

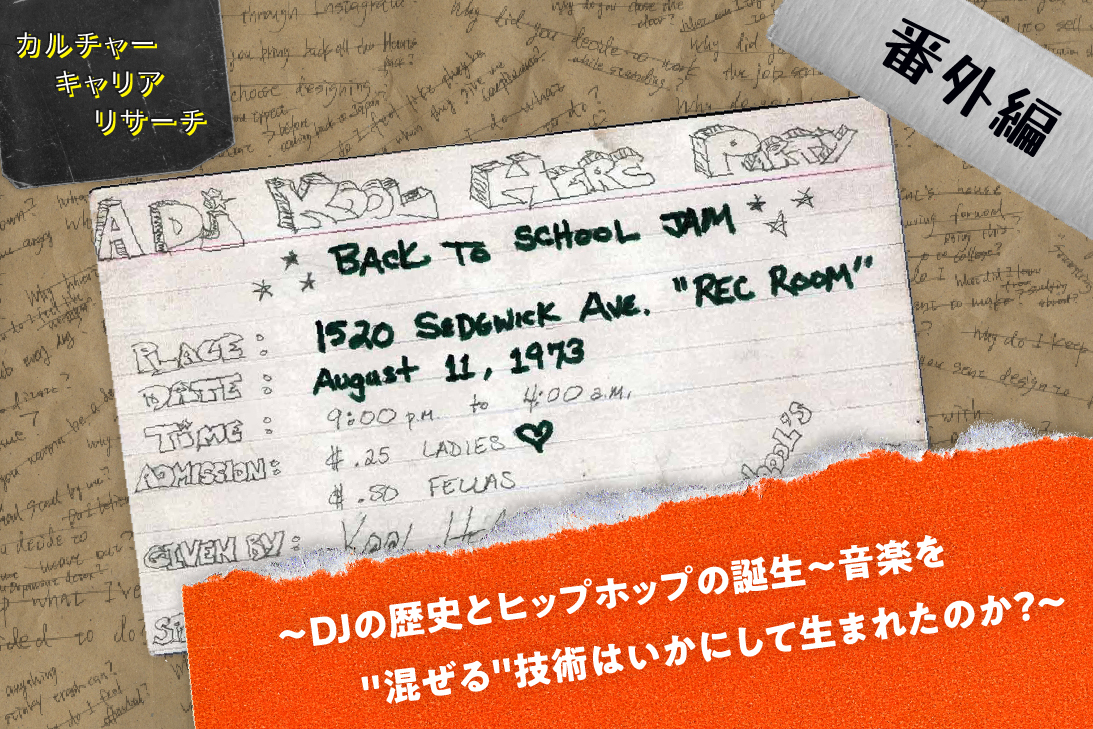

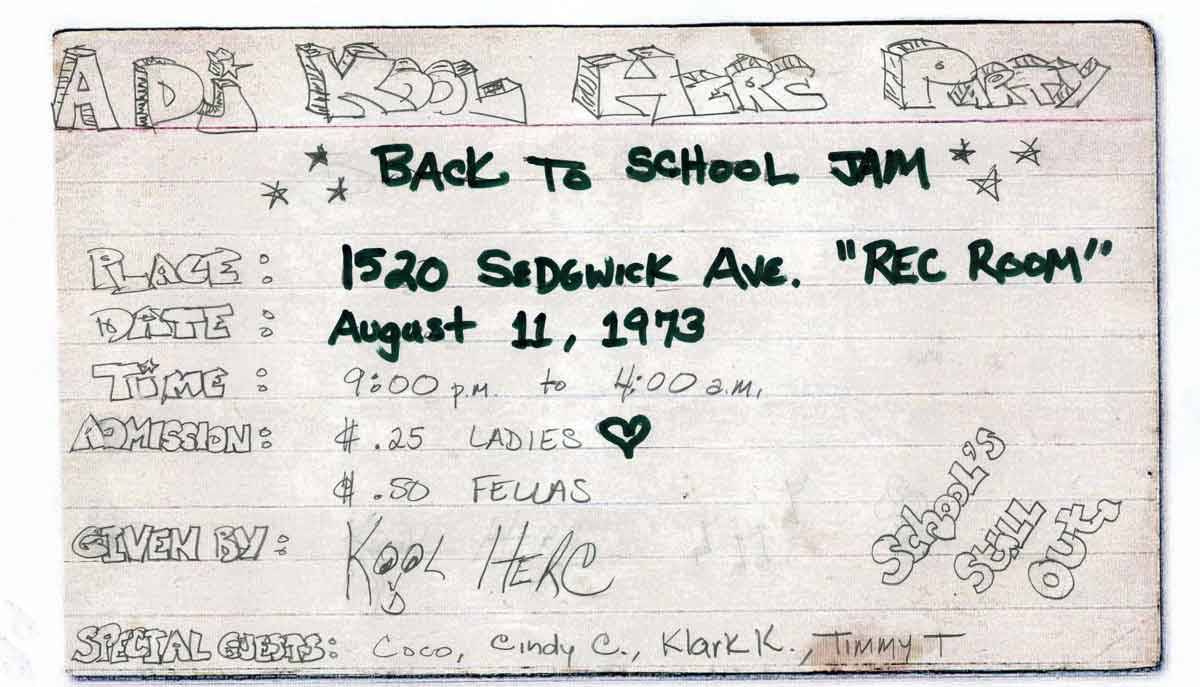

↑Back To School Jamのフライヤー

1973年8月11日、ブロンクスのセジウィック・アベニュー1520番地のアパートで行われたパーティー「Back To School Jam」が、ヒップホップ、そしてDJの歴史上最も重要な瞬間と言われています。そんな重要なパーティでDJを務めていたのが、ジャマイカ系アメリカ人のクライヴ・キャンベル、通称DJ クール・ハーク(Kool Herc)でした。ハークが発見したのは、楽曲の中で最もダンサーが反応する部分、いわゆる「ブレイク」と呼ばれる箇所です。これは通常、ドラムとベースだけが演奏される短い間奏部分です。彼は同じレコードを2枚用意し、ブレイク部分を繰り返し再生し、ダンサーの足を止めない「メリーゴーラウンド」という技術を編み出しました。このブレイク部分、後の「ブレイクビーツ」こそが、現在のヒップホップビートの原型と言われてるんです。この手法は、まさにレコードを「音源を再生する機械」から「演奏する楽器」へと変える、画期的な転換点でした。ここから、DJは単なる選曲家ではなく、音楽を作り出すパフォーマーへと進化していくのです。

ちなみに、このパーティはハークの妹シンディの誕生日を祝う為とか、シンディーの学校の制服を購入する資金を作るために開催されたとか諸説あるようです。それがDJ、そしてヒップホップの始まりになるなんて面白いですよね。

グランドマスター・フラッシュ〜技術革新の先駆者

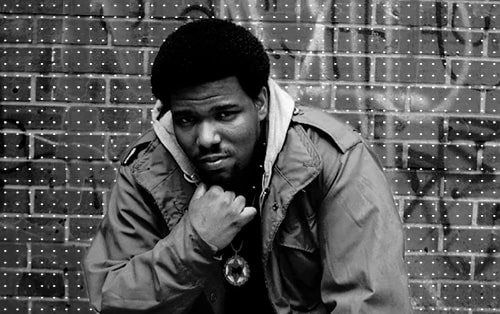

↑グランドマスターフラッシュ

ハークの後を追うように現れたのが、グランドマスター・フラッシュ(ジョゼフ・サドラー)でした。彼は1970年代中頃から活動を始め、DJの技術的側面を大きく発展させました。

フラッシュが開発した技術の中で最も重要なのが「クイック・ミックス理論」でした。これは2つのターンテーブルを使って音楽を途切れさせることなくシームレスに次々と繋げる技術です。そう、現代でもナイトクラブで行われているDJミックスの事ですね。また、レコードのどの部分がブレイクなのかを瞬時に見つけるため、レコードにクレヨンでマークを付けるといった工夫も彼が始めたものでした。現代のクラブDJが曲にマーキングしていますが、その原型です。簡単に言ってしまうと、フラッシュが現代のクラブDJの基盤のほとんどを作ったと言っても過言ではないです。

また、DJと言えば一般の人達がイメージするのが「スクラッチ」。この「キュキュッ」という技術を発明したのはグランドマスターフラッシュではなく、その親戚に当たるグランド・ウィザード・セオドアです。ある日、母親に「うるさい!」と怒鳴られて慌ててレコードを止めたとき、偶然レコードを前後させた時の「キュキュッ」という音が面白くて、故意的にその音を出すようになったのがスクラッチの始まりだと言われています。

アフリカ・バンバータ〜文化の伝道師

↑アフリカバンバータ

技術面での革新と並行して、ヒップホップを一つの文化として体系化したのがアフリカ・バンバータ(ケヴィン・ドノヴァン)でした。クール・ハーク、グランドマスター・フラッシュと並び、一般的に3大DJと称される重要人物。彼は1970年代後半から、DJing、ラップ、ブレイクダンス、グラフィティという「ヒップホップの4要素」を提唱し、これらを統合した文化運動を推進しました。

バンバータの功績は、ヒップホップを単なる音楽ジャンルではなく、ライフスタイルそのものとして位置づけたことです。彼が1982年にリリースした「Planet Rock」は、クラフトワークの電子音楽とヒップホップビートを混ぜ、そして融合させた画期的な作品として知られています。

また、「Black Spades」というストリートギャングのリーダーだった彼は、暴力ではなく音楽と文化でコミュニティを変えることを決意。その理念のもと、Universal Zulu Nation(ユニバーサル・ズールー・ネイション)を結成しました。Zulu Nationは、「平和・団結・愛・楽しさ(Peace, Unity, Love & Having Fun)」を掲げ、ストリートの若者たちに教育や芸術の価値を説いた、ヒップホップ初の文化団体です

技術の発展〜ターンテーブルから楽器へ

↑名盤。

1980年代、DJたちはターンテーブルを楽器のように扱う新たな手法を発展させていきました。グランドミキサー DXTは、1984年のグラミー賞でHerbie Hancockの楽曲「Rock it」のパフォーマンスにおいてスクラッチを披露し、全国テレビ放送を通じてその技術を広めました。この功績は非常に大きく、DJキューバート(Q-Bert)やミックスマスターマイク(Mixmaster Mike)という名立たるDJが、「最初にスクラッチに興味を持ったのは、この時の映像を見た時」と話しているほど。

その後、ジャジー・ジェフ(DJ Jazzy Jeff)などのDJたちが、スクラッチやミキシングの技術を体系化し、ヒップホップにおけるターンテーブリズムの礎を築きました。

スクラッチは、映画「ワイルド・スタイル」(1983年)でも印象的に描かれ、ヒップホップカルチャーの象徴的な技術として広く認知されるようになっていきます。

1980年代後半〜商業化とグローバル化

1980年代後半になると、ヒップホップは商業的な成功を収めるようになります。DJ ジャジー・ジェフ & ザ・フレッシュ・プリンス(後の俳優ウィル・スミス)のような組み合わせが登場し、DJとラッパーという組み合わせが一般的になりました。

同時期に、DJ プレミアやDJ シャドウといった、より音楽制作に特化したDJたちも現れ、「プロデューサー兼DJ」という新しいスタイルを確立していきます。ヒップホップが少しずつ一般層へと浸透すると同時にビートメーカーも非常に重要な役割を担うようになるのですが、音楽的な知識が豊富であるDJはパーティの演出のみならず、独創的なサンプリングやワンループのビートを創り出し世界を席巻するようになります。

現代への影響

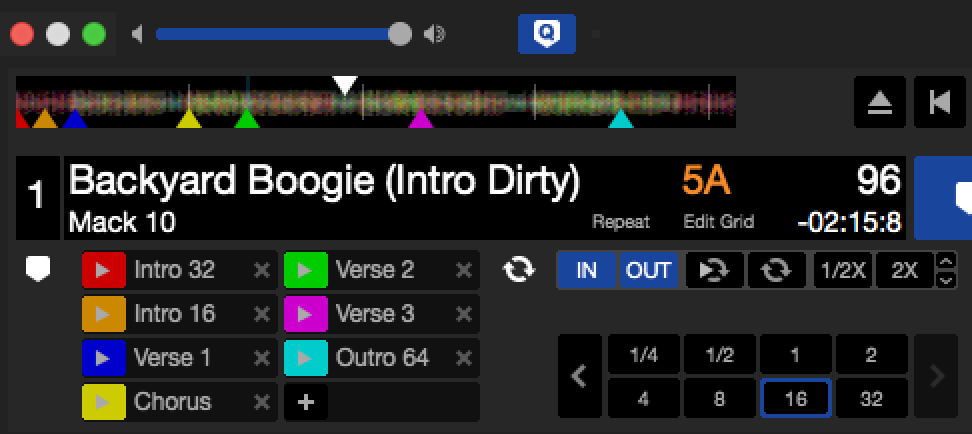

↑DJソフト、Serato DJのキューポイント

ヒップホップDJたちが開発した技術は、現在のEDMやクラブミュージックにも大きな影響を与えています。ミキシング、サンプリング、リアルタイムでの楽曲編集といった技術は、すべてヒップホップDJたちが発明したものなのです。

また、現在のDJソフトウェアに搭載されているキューポイント機能や、BPMマッチング機能なども、1970年代のヒップホップDJたちが手動で行っていた技術をデジタル化したものと言えるでしょう。

DJが変えた音楽の楽しみ方

DJという職業は、単に音楽を流すだけの仕事ではありません。1970年代のブロンクスで生まれたヒップホップDJたちは、限られた機材と創意工夫で、音楽そのものを再構築する新しい芸術形式を作り上げました。

クール・ハークのブレイクビーツの発見、グランドマスター・フラッシュの技術革新、アフリカ・バンバータの文化的統合。これらの遺産は現在でも世界中のクラブやフェスティバルで生き続けており、音楽を「混ぜる」という行為が持つ無限の可能性を示し続けています。

次回クラブやフェスティバルでDJを見かけたら、その背景にある深い歴史と文化を思い出してみてください。きっと音楽の聴こえ方が変わるはずです。